■発振する回路を作ってみる

デジタル機器でよく使われるという発振回路

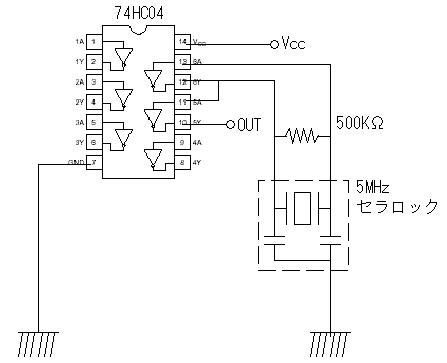

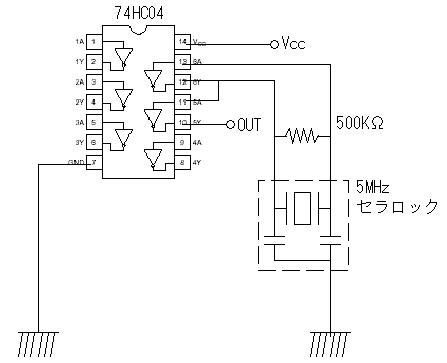

ちょうど、手元にあった5MHzのセラロックと、74HC04と抵抗100KΩ5本を使って作ってみます。

本来なら異常発振するらしいから2段バッファの74HC04を使うべきでないらしいです。

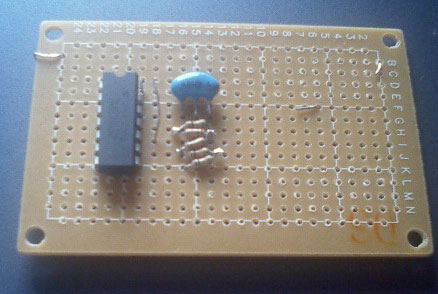

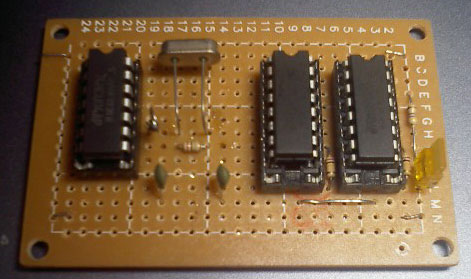

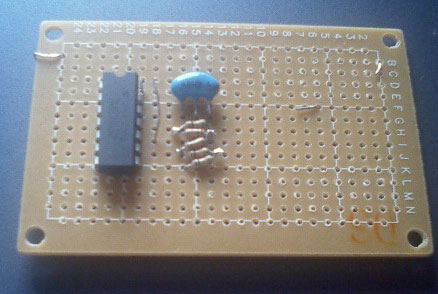

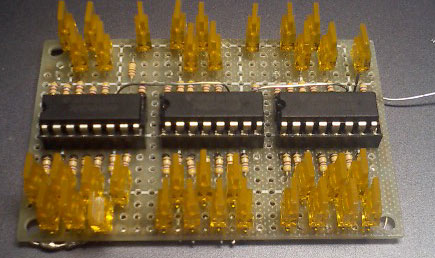

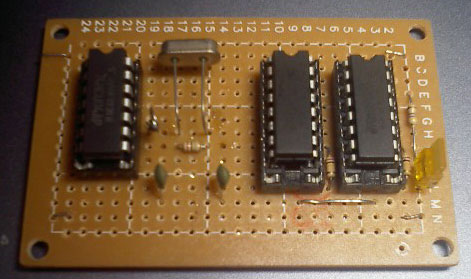

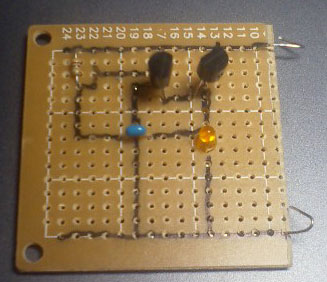

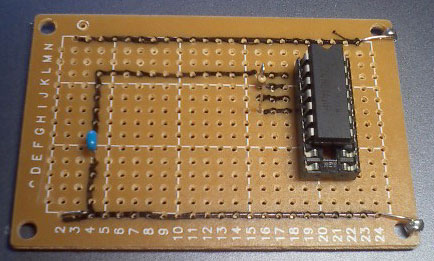

実際に作成した基盤

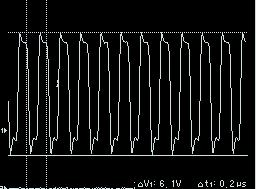

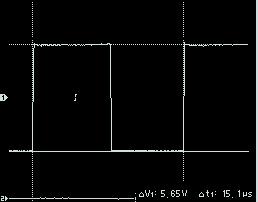

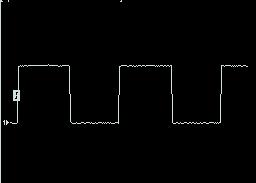

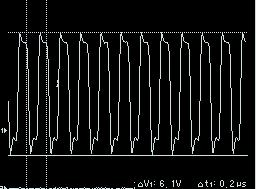

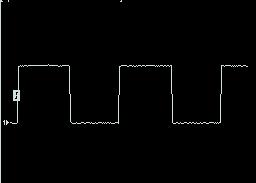

発信波形をオシロで見てみると

一つの波形が0.2μs = 0.0000002秒ですから5MHzで発振しています

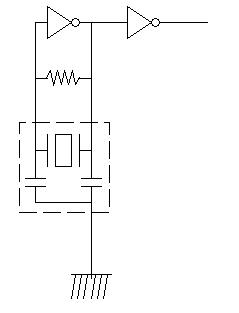

次に、セラロックをクオーツ時計から取り出した、65536Hzの水晶に取替え、

コンデンサを33PFの物を取り付けました

電源を入れると、高い周波数での発振が起きました

周波数が緩やかですから、チャタリングと同じ現象が起きてると思い

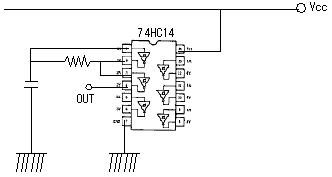

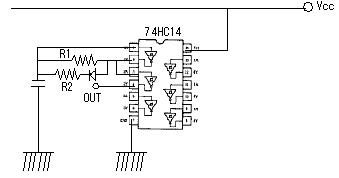

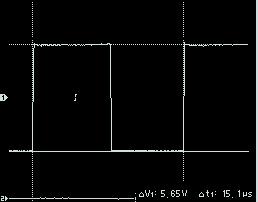

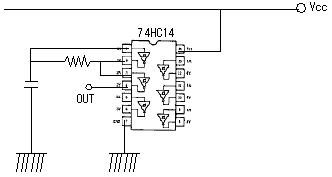

NOTをシュミットトリガ 74HC14 に変更し測定してみると

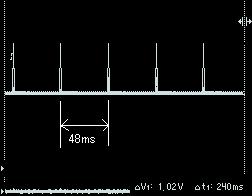

一つの波形が15.1μsで発振しています

計算上では

1秒 / 65536Hz = 0.00001525・・・・ つまり15.25μs

近い値です。

うまく発振してるみたいです。

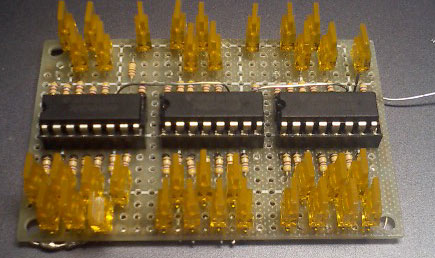

■一秒おきに ON/OFF できるようにする

一秒おきに ON/OFF できるようにするには、周波数をカウントする必要があります

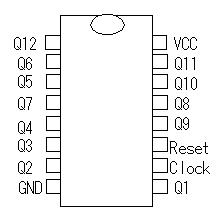

そこで登場するのが、カウンタ。

中にフリップフロップが沢山ならんでいて、Clockを入力すると2進数でカウントしてくれます

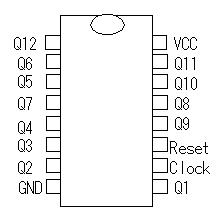

74HC4040 ちなみに名古屋の大須で購入

Q12をResetに接続すると、複数のカウンタを連結できるのでいきなり3つ連結してみました

動作確認をするとまったく動作しませんでした。

原因はResetをGNDに繋いでいなかったためでした。

端子は宙ぶらりん厳禁ですねえ、とりあえず100KΩの抵抗を取り付けてGNDと接続しました。

一段目の Clock に ON/OFF を入力すると、信号の立下りでカウントされていくことが確認できました。

上で作った65536Hzの発信回路を接続してみると。

だいたい1秒ぐらいの時間で、17bit目が点滅しました。

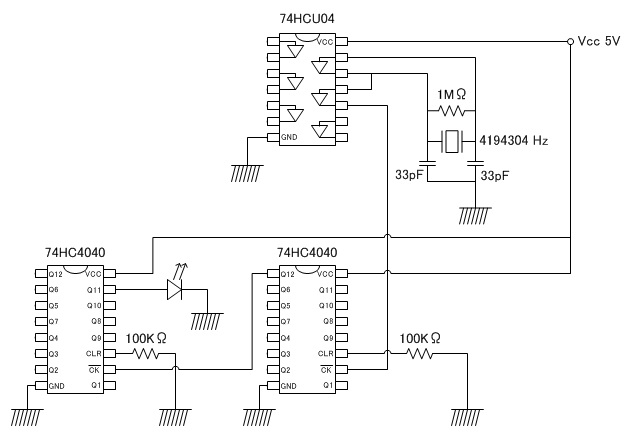

▼1秒をカウントする

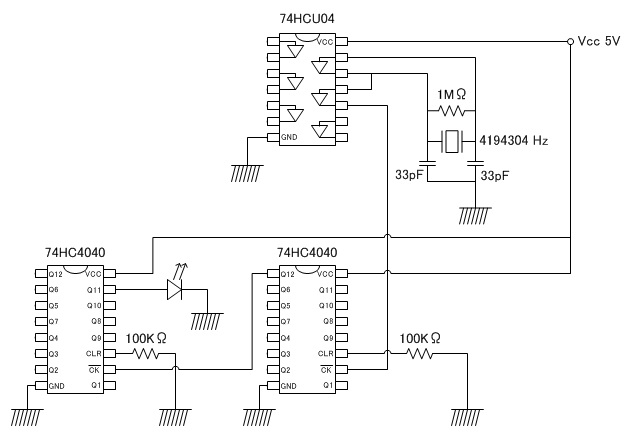

4194304Hzの水晶を大須のタケイ無線で購入

4194304 は 二進数で 0100 0000 0000 0000 0000 0000

22bit目がON/OFFする時が1秒となります

23bit目だとONで1秒、OFFで1秒の0.5Hzになります。

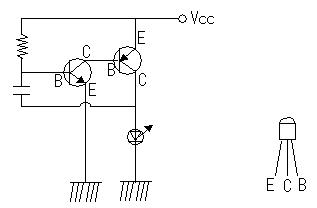

回路図的にはこんな感じです NOT回路をアンバッファタイプに変更しました

Q11だと、0.5Hzが出力されますので一秒毎にLEDが点いたり消えたりします。

1Hzを取り出そうとするとQ10でしょうか。

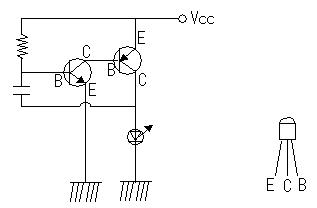

■電子ブザーなどに使われる回路

本来はスピーカの着く所にLEDを付けました

トランジスタに2SC1815と2SA1015

抵抗に1MΩ

コンデンサに0.1μFを使いました

コンデンサの値を大きくするとゆっくり点滅します

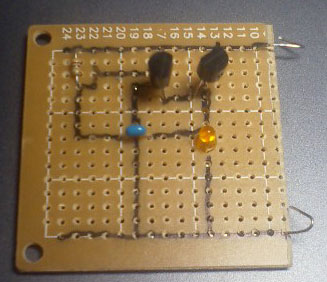

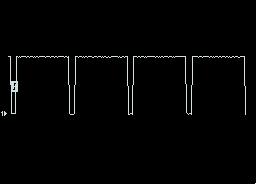

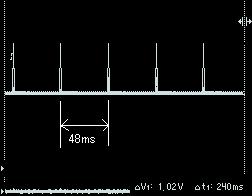

出力波形をオシロで見ると

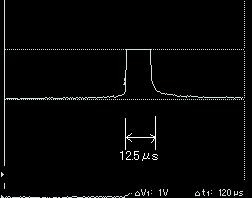

拡大

尖がってるところがLEDの点灯箇所

ほんの一瞬の間だけLEDが点灯してるのが判ります

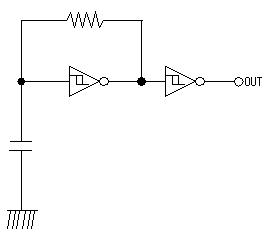

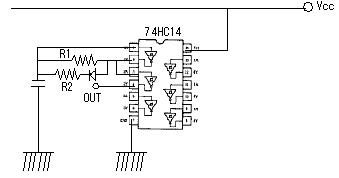

■論理回路を使ったCR発振

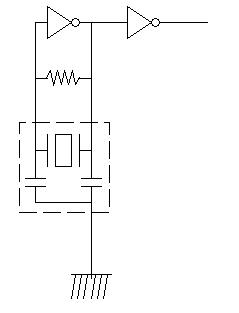

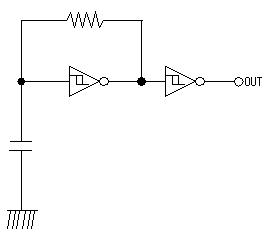

回路図的にはこんな感じです

出力波形をオシロで見ると

HとLが対称に出力されています

▼波形のLの時間を短くする

R1の抵抗より小さな抵抗R2とダイオードを取り付けました

これにより、HとLでの抵抗値が切り替わり、出力波形が変化します

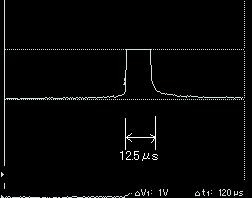

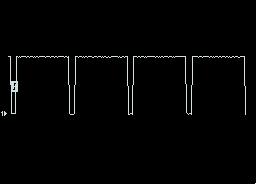

波形をオシロで見ると

Lの時間が短くなっているのが判ります。

▲トップページ

>

マイコンなど