〇トランジスタを使ってみる

トランジスタをは電流を増幅する部品です。

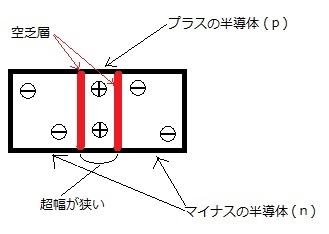

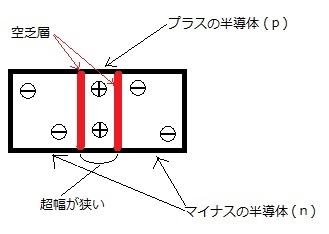

npnトランジスタの場合には、N型シリコンとP型シリコンのサンドイッチ構造になっています。

N型とは、ネガティブの意味であり、マイナスの電荷をもつシリコンであり、P型はポジティブでありプラスの電荷を持つシリコンです。

その、プラスとマイナスの電荷を持つシリコンを結合すると、結合面ではプラスとマイナスの電荷が結びつき、電荷が何もない層(空乏層)が生まれます。

空乏層では電荷が無いため電気が流れません。

逆に言えば、他の部分は電荷があるため電気が流れます。

この状態だとダイオード二個と何も変わらない様に見えて、何が違うのかと思われるかもしれませんが、

違いは、真ん中のサンドイッチされたP型シリコン部分の厚さが数十ミクロン以下であり、超薄くなっています。

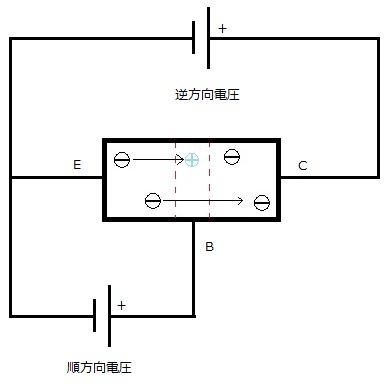

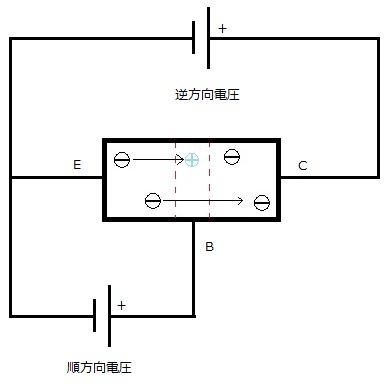

この超薄い事が重要で、ベースに順方向電圧が流れて片方の空乏層が減少するともう片側まで到達して減少し、全体に電流(逆方向電圧)が流れるようになるためです。

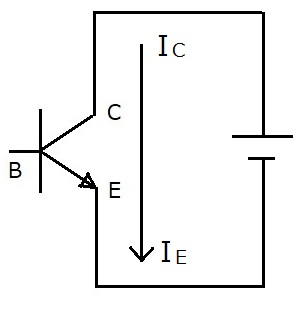

ベースに流れる電流はエミッタ→コレクタ間に流れる電流に対してわずかで電流の増幅ができるようになります。

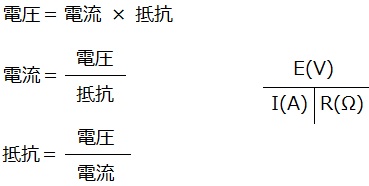

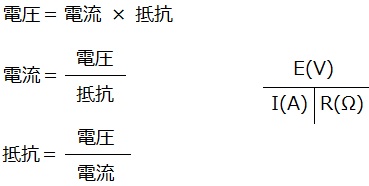

▼オームの法則

電気の計算にオームの法則は欠かせません、まず最初におさらいしておきます。

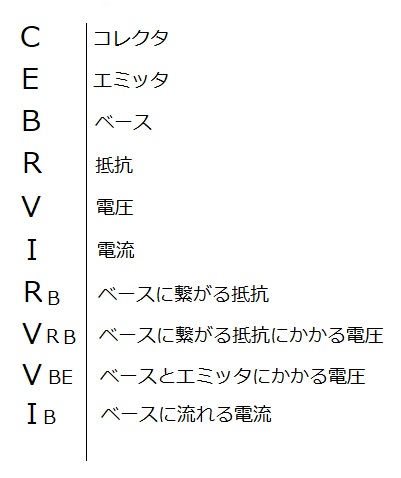

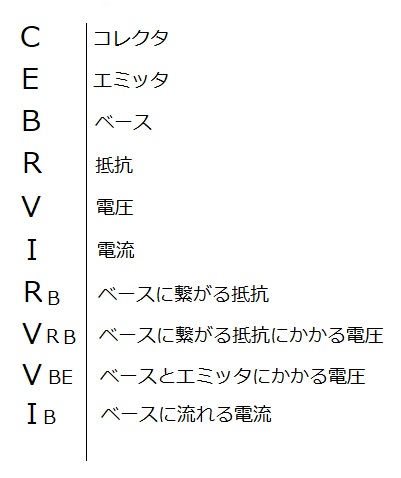

▼アルファベットの意味

トランジスタの回路を読むのに、ややこやしいアルファベットの記号が付いています。

その文字の並び順や大小で端子や電圧、電流、抵抗を読み分けています。

これらのパターンにより、どこの抵抗の電圧とか、などを読み分ける事が出来るようになります。

▼トランジスタの押さえておくポイント

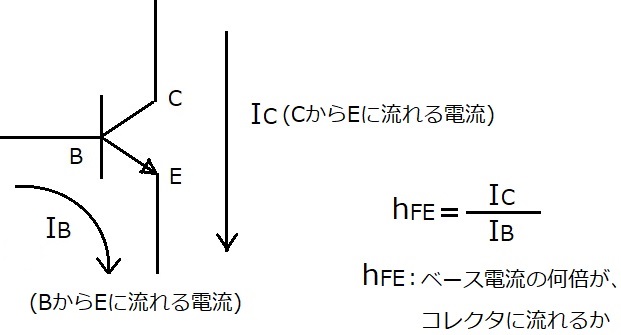

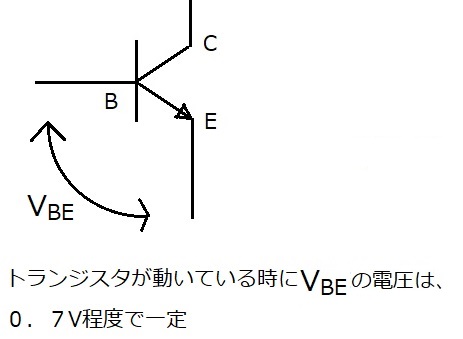

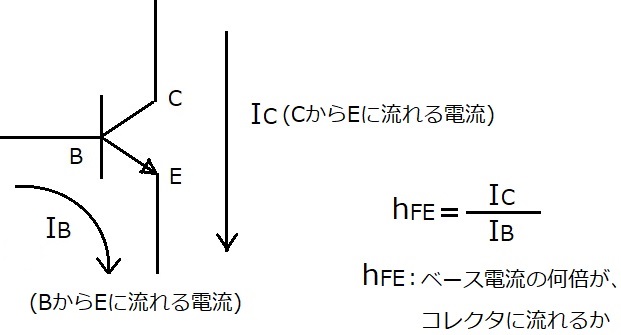

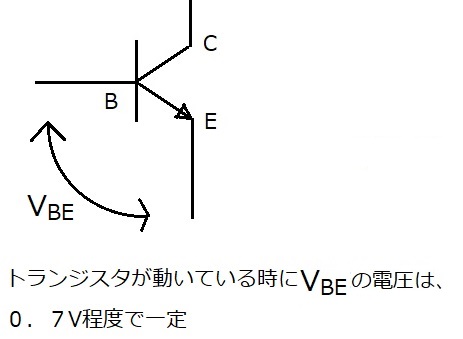

トランジスタの基本的な事柄として、増幅率とベース・エミッタ間の電圧があります。

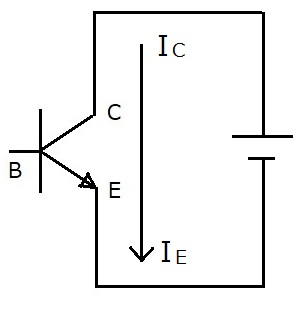

増幅率hFEはベースに流れる電流の何倍が、コレクタ→エミッタに流れるかの単位になります。

ベース・エミッタ間の電圧は通常の動作状態ではシリコントランジスタでは0.7V前後で一定で変化しません。

トランジスタ自体は電流で動作するため、電圧は関係ありません。

▼トランジスタ回路の基本的な計算

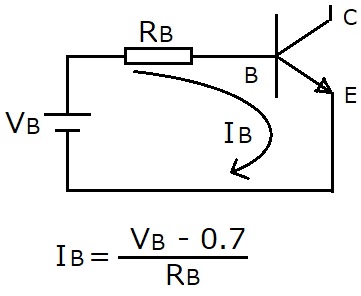

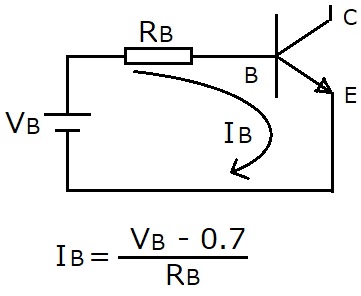

まずは、トランジスタの回路のベース電流を求めてみます。

ベース・エミッタ間の電圧は一定のため、電源電圧から0.7を引くだけでベースに流れる電流を計算できます。

ベースに流れる電流が解ると、そのhFE倍がコレクタ→エミッタに流れます。

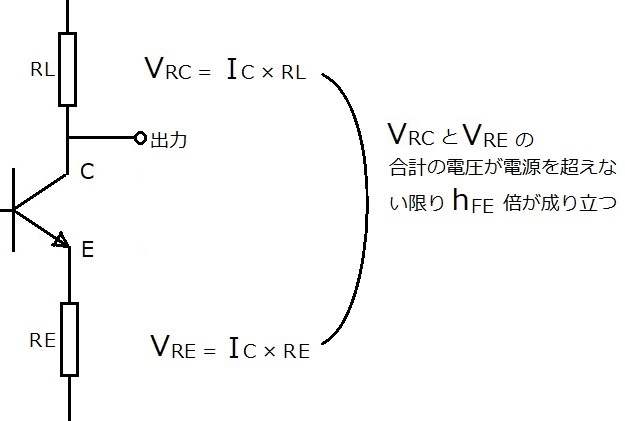

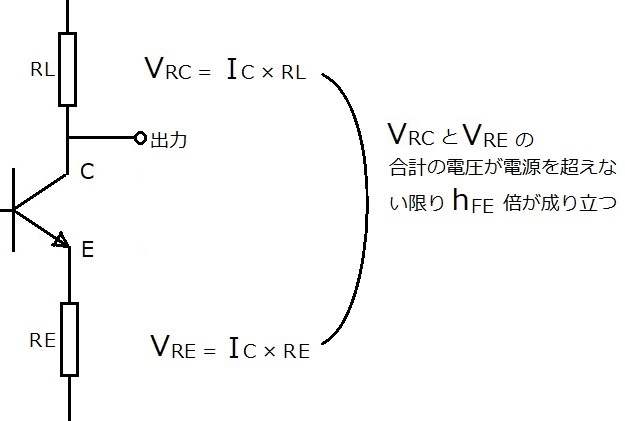

とは言っても無限に電流が流れるわけでないため、コレクタとエミッタに抵抗を入れて制限してみます。

二つの抵抗間の電圧の合計が電源電圧を超えない限り、増幅率が破綻する事はありません。

この二つの抵抗の比率で出力の電圧がコントロールできて、電圧増幅率を決める事が出来ます。

電圧増幅率 Av = RL / RE

(コレクタ側にいきなり出てくる RL は負荷抵抗を意味しています)

コレクタ→エミッタに流す電流を決めたら、求める増幅率により二つの抵抗値が決定できます。

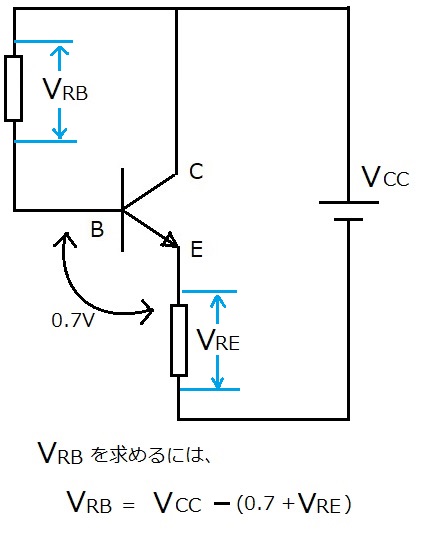

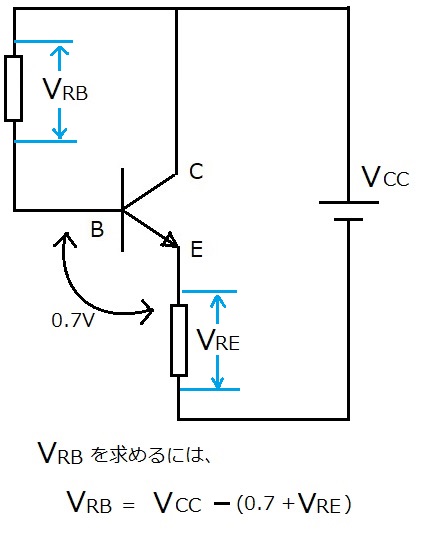

次に、ベースをコレクタ側から電流を流すように回路を作成してみます。

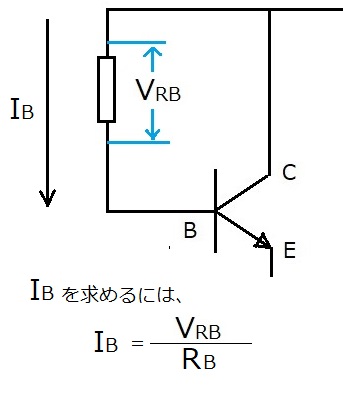

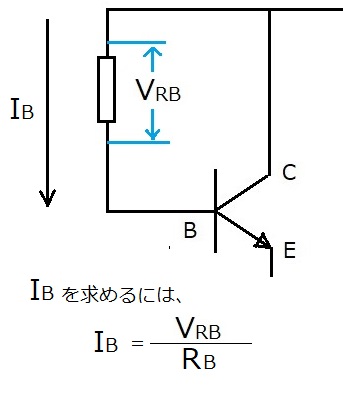

この時に、ベースに流れる電流を計算するには、ベース側の抵抗間の電圧(VRB)を求める必要があります。

電圧が求められたため、抵抗(RB)の値により、ベースに流れる電流値が計算できます。

この後、コレクタ→エミッタ間はトランジスタのhFE倍電流が流れます。

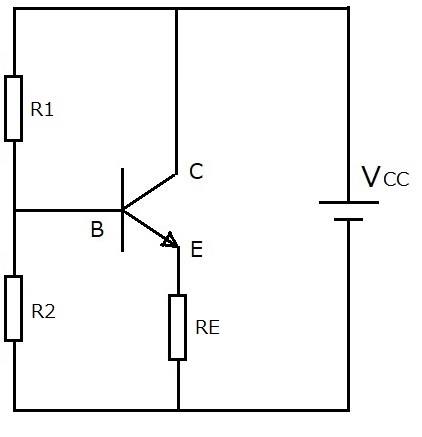

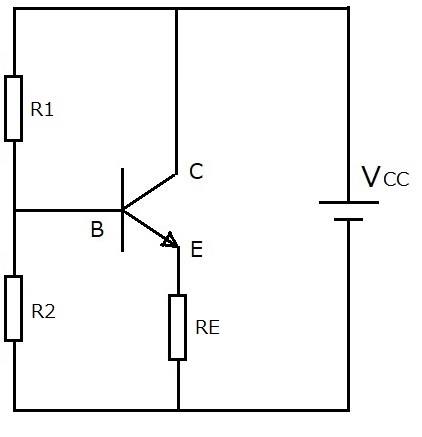

次に、ベース側の抵抗をもう一本追加してみます

この場合は単純にR1・R2の抵抗分圧だけで、ベースに流れる電圧を決める事が出来ます。

ただし、ベースに流れこむ電流を無視できるだけの電流を抵抗に流す必要がありますけどね。

ベースに流す電圧は、0.7 + VRE でもとめる事が出来ます。

ベースに流す電流は必要量の10倍から20倍ぐらいたくさん流して、トランジスタのバラツキを抑え込みます。

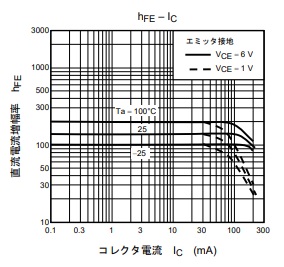

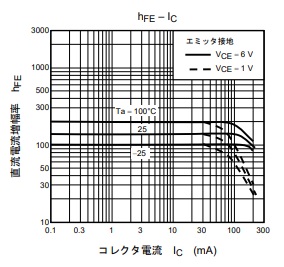

▼増幅率hFEの温度による変化

2SC1815のデータシートを見ると温度による変化が起きるのがわかります。

低温だと、増幅率が低下しています。

気温が低く寒くなってくるとhFEが80程度まで低下するみたいです。

寒い時期でも動作するように80ぐらいで計算したほうが良さそうです。

かなり不完全ですが、この計算方法を応用していけば回路の計算ができるようになるのでしょうが、

普通の回路を設計しようとするとなんて難しいんだという感じです。

設計するのはあきらめて、ネットでよくある回路図をそのまま流用した方が楽そうです。

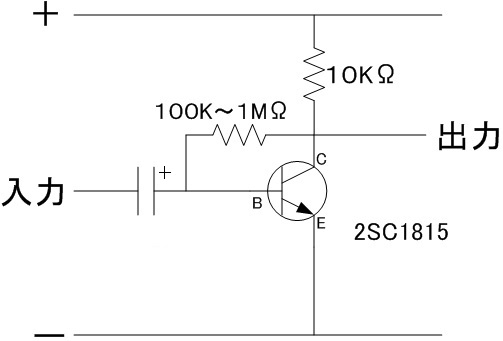

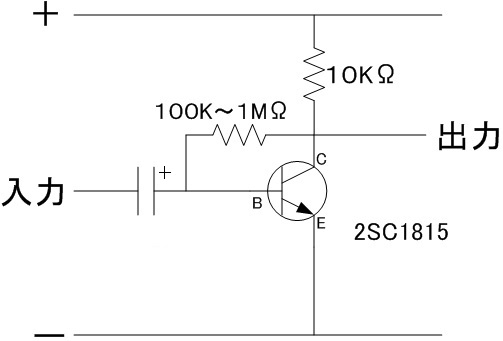

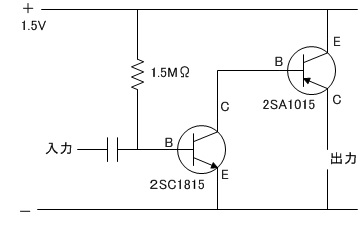

■シンプルな増幅回路

マイクなどの微小な電圧を増幅をしたいとき、ありあわせの部品で作れるシンプルな増幅回路です。

増幅率はトランジスタのhFE次第ですし、音もかなりひずみます。

増幅が足りない時には同じ物をもう一つ作り2段にします。

電源電圧は3V程度から9Vでも、かなり広いです。

100K〜1Mの抵抗値は出力の電流に合わせて適当なものを選択してください。

マイクやスピーカーは入力とマイナス、出力とマイナスで接続してください。

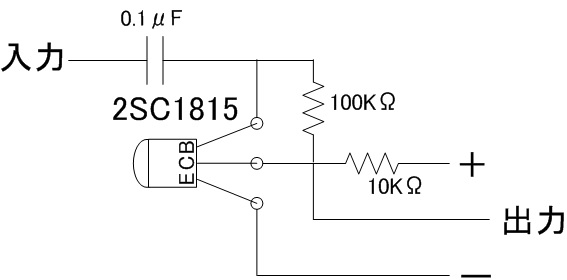

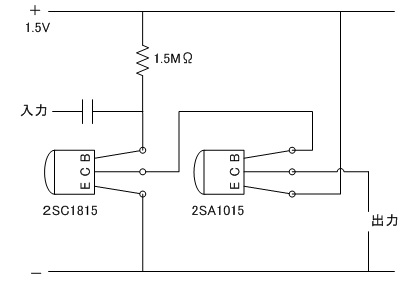

実際に作るとなると、このような配線になります。

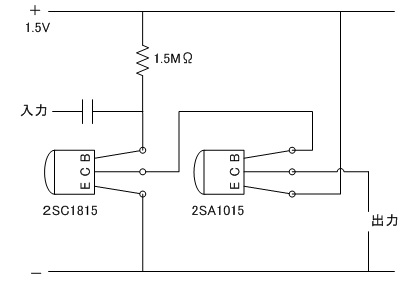

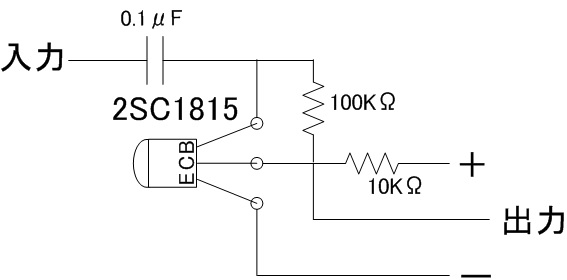

■シンプルな増幅回路 その2

しかしアナログ音声を増幅したいと思い、上記回路を使用したら音のひずみがひどくて聞けたものじゃありませんでした。

そこで、もう少しマシな増幅回路を作成します。

電源電圧は、1.5V 程度、出力は電流が流れないと動作しないので8Ω程度のコイルと磁石を使用したスピーカーを使用します。(クリスタルイヤホンでは動作しません)

クリスタルイヤホンなどを使用するにはトランスを付ける必要があります。

実際に作るとなると、このような配線になります。

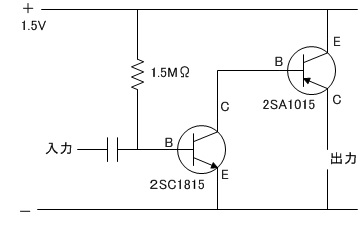

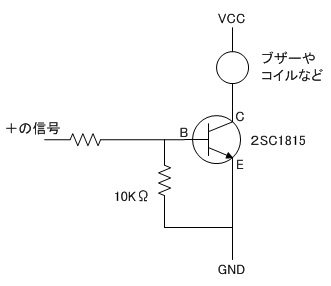

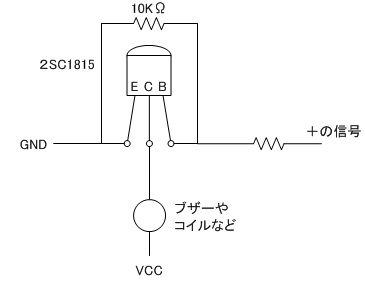

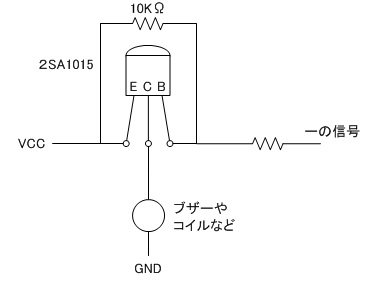

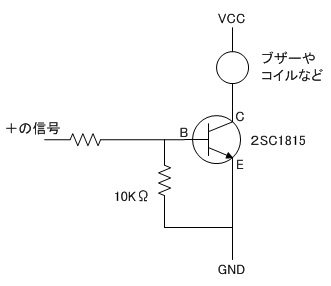

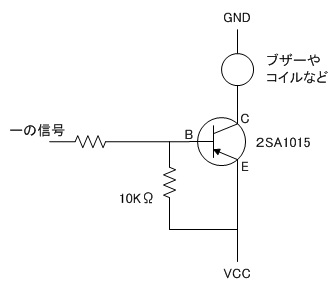

■トランジスタをスイッチとして使う

弱い信号線ではブザーなど電流が必要な物は動かせません。

そこでトランジスタをスイッチの代わりに使用します。

信号ラインをVCCに直接接続するとトランジスタが発熱して動作しません10KΩ程度の適当な抵抗を間に入れるといいと思います。

電流が足りない場合にはトランジスタを並列で2個に増やします、しかし出力の電圧が0.7Vは落ちますので注意が必要です。

この回路では+極の信号により動作してONになります。

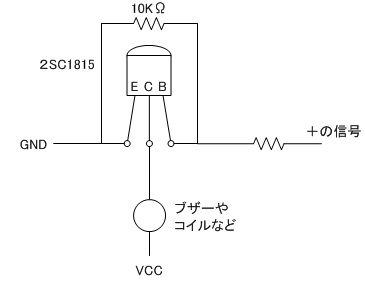

実際に作るとなると、このような配線になります。

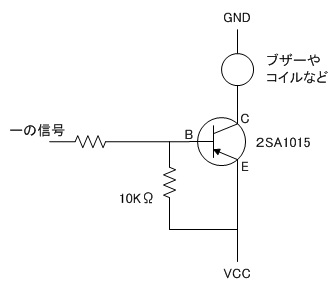

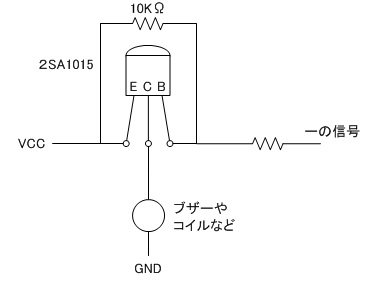

▼ −極の信号により動作してONになる回路

+極でONになる回路のトランジスタの種類をPNPに変更しVCCとGNDを逆にすると全ての極性が逆になり、―極の信号でONになる回路になります。

実際に作るとなると、このような配線になります。

▲トップページ

>

マイコンなど